Es ist nicht einfach eine pauschale Aussage für die Austrofotografie zu treffen. Jede Region hat andere Faktoren die die Austrofotografie beeinflussen, Höhenlage, Luftfeuchte, Lichtverschmutzung, Vibrationen usw. Deswegen kann es keine allgemeingültige Empfehlung ausgesprochen werden. In meiner Region sind viele große Städte, Industrie, Bahnhöfe… und ich selbst mache meine Aufnahmen auch aus einer Stadt heraus. Deswegen funktioniert meine Vorgehensweise bei mir recht gut. Ich habe schon einige Male Einstellungen von anderen die aus dunkleren Regionen ihre Aufnahmen machen versucht. Aber die Ergebnisse waren nicht so wie ich es mir erhofft hatte. Wenn etwas klappt kann man es beibehalten und ggf. ausbauen und verbessern. Ich hatte mal einen Astronomen kennengelernt, der konnte gefühlt fast jeden Stern am Nachthimmel bennen. Als er im Ausland unter einem dunklen Himmel war hat er sich überhaupt nicht zurecht gefunden!

-

-

-

-

-

-

Der Winter ist eigentlich des Astronomen beste Jahreszeit. Die Nächte sind Lang und oft klar. Somit sehr gute Bedingungen. Auch die Temperaturen sind niedrig was für die Aufnahme gut aber für unsere Finger oft zu kalt ist.

Wichtig ist natürlich rechtzeitig Aufbauen damit das Teleskop gut auskühlen kann.

Niedrige Kamera Temperaturen lassen sich erreichen da die Luft schon kalt ist. Man

sollte aber nicht zu tief Kühlen denn die Darks müssen bei Gleicher Temperatur gemacht

werden! Kühlt man auf -

Bei der Ausrüstung sollte man beachten dass bei niedrigen Temperaturen die Kabel steif und das Fett zäh wird. Also für genügend Länge sorgen damit die Kabel durch die Bewegung nicht knicken oder aus den Steckverbinder gezogen werden.

Im Sommer kommen wir natürlich ins Schwitzen. Wichtig die Ausrüstung nicht in die pralle Sonne legen oder Aufbauen (lässt sich bei Sonnenaufnahmen nicht vermeiden). Ein unnötiges Aufheizen vermeiden denn die Nächte sind kurz und eine lange Abkühlfase würde uns die Nacht unnötig verkürzen.

Bei den Übergangszeiten muss man natürlich auf Taubildung achten.

Nach einer Astronacht kann es schon vorkommen dass die Ausrüstung nass ist. Gut austrocknen lassen.

Nach dem alle Aufnahmen gemacht sind geht meine Astrokamera (Imagetrain) in eine luftdichte Box mit 1kg Silicagel. So kann alles schön von innen trocknen und die eingebauten Trocknungstabs in der Kamera werden auch regeneriert.

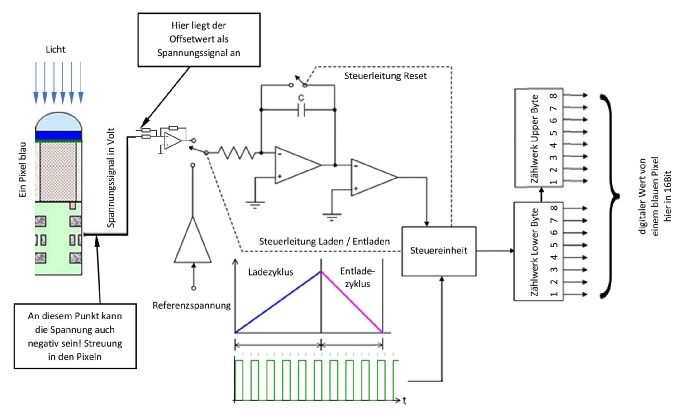

Der Gain ist der Wert für die Verstärkung. Dafür schauen wir uns einmal den Sensoraufbau an:

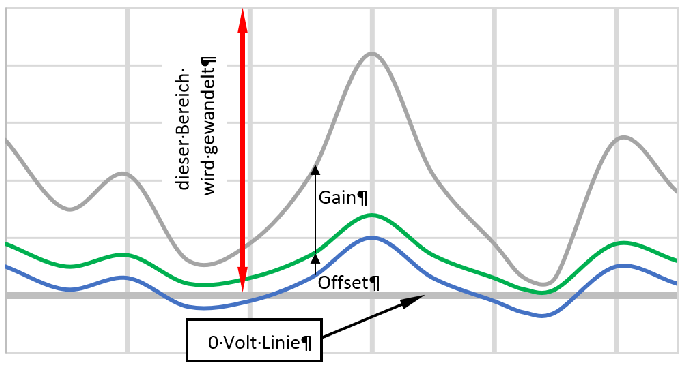

Das einfallende Licht auf ein Pixel sorgt dafür das die Pixelspannung ansteigt. Das Spannungssignal wird über einen Verstärker der den eingestellten Offset und Gain verarbeitet weiter an den ADC (Analog Digital Converter). Der ADC wandelt den analoge Spannungswert in eine digitale Größe um. Je nach Aufbau wird dann ein 8, 12, 14 oder 16bit Wert erzeugt.

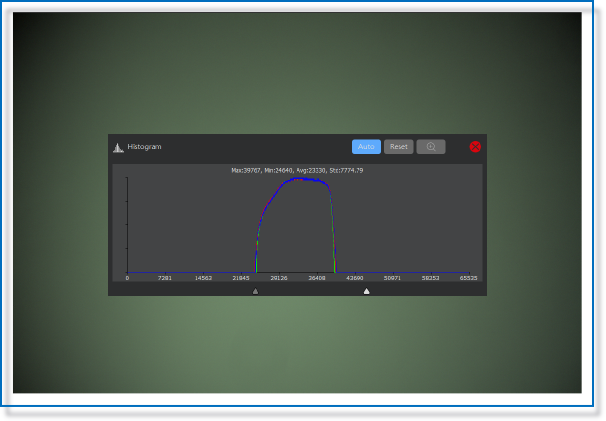

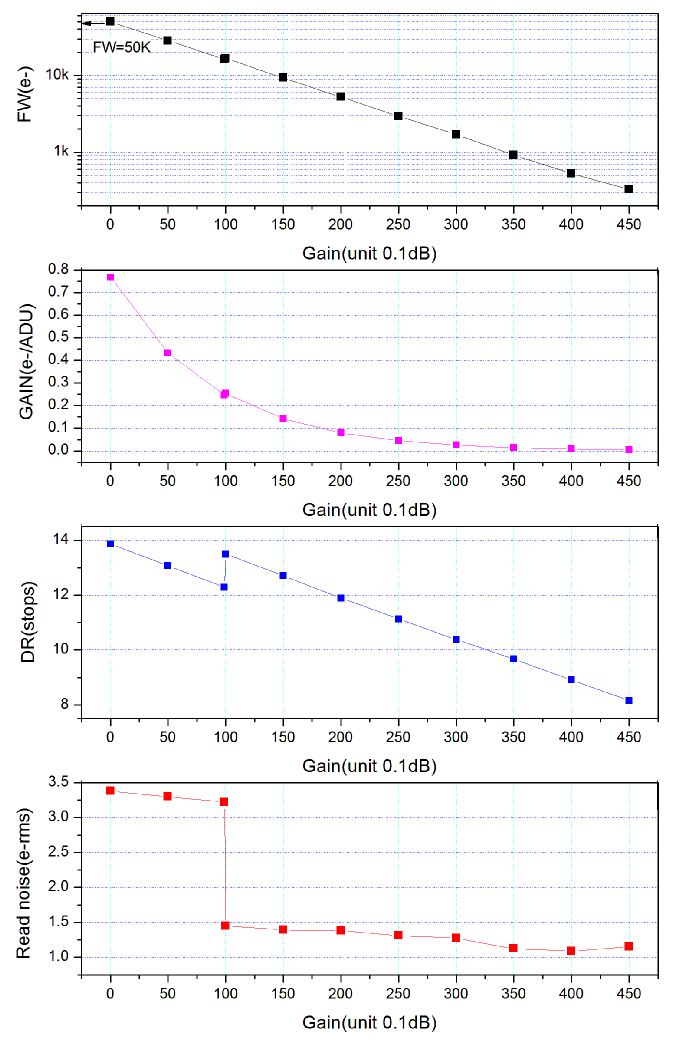

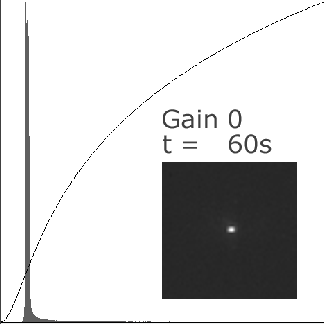

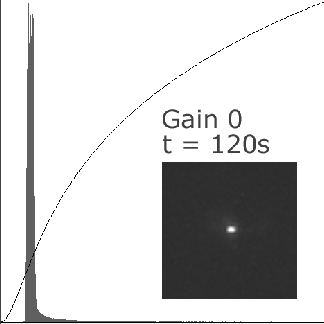

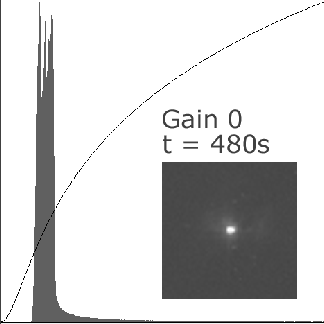

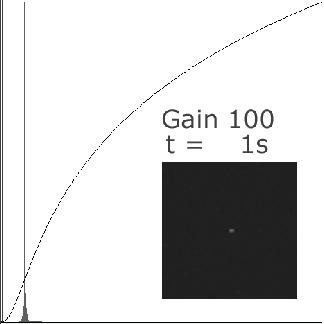

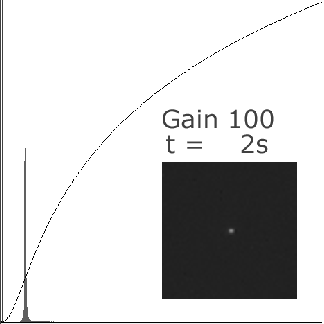

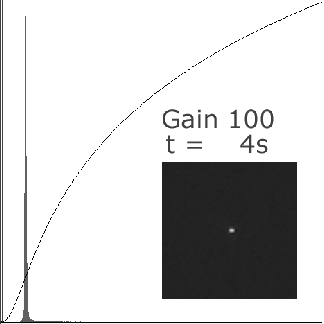

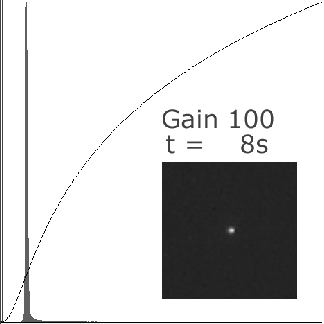

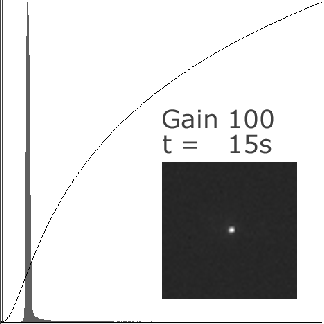

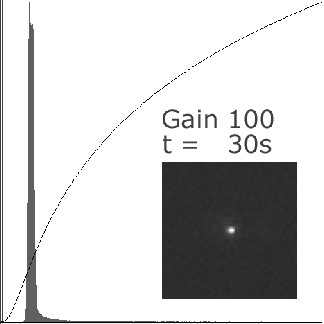

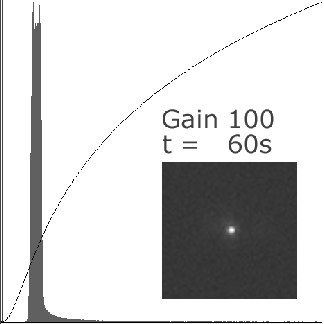

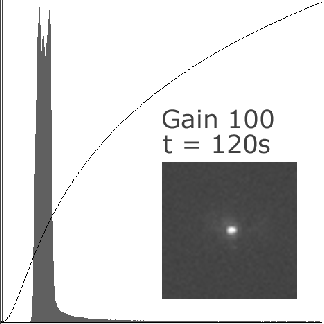

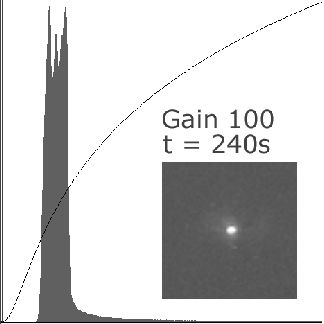

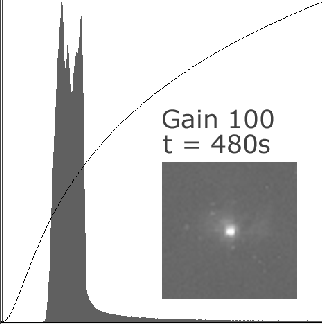

Wir sehen dass bei Gain = 100 ein Sprung entsteht. Genau da wird die Datenverarbeitung in der Kamera verändert. Die Kamera stellt sich in den HighGainMode um. Dabei wird das Ausleserauschen stark reduziert. Es sinkt die Fullwellkapazität von 50.000 auf 17.000. Möchte man mehr Differenzierbarkeit dann sollte man mit Gain 0 aufnehmen, ansonsten kann man mit Gain 100 arbeiten. Bei Gain 100 reduziert sich die Belichtungszeit, es werden bei gleicher Belichtungsdauer höhere Signalwerte erzeugt.

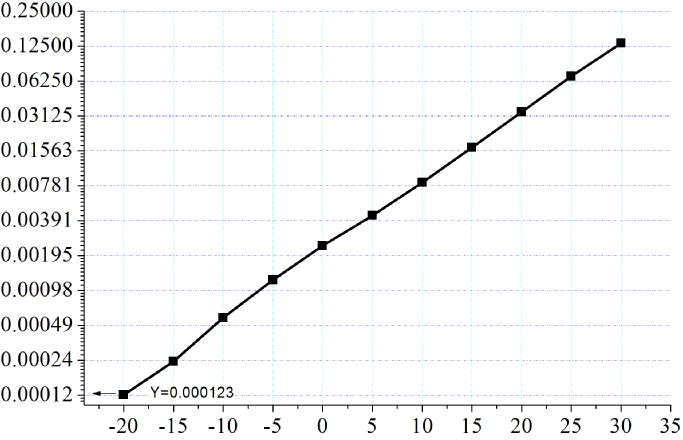

Was bewirkt der Offset und wie stellt man den am besten ein. Der Offset ist ein Pegelbetrag der gleich dem Pixelwert dazugerechnet wird. Nähres nach der Grafik:

blau = Signallinie je Pixelzeile

blau = Signallinie je Pixelzeile

Grün = Signallinie um Offset angehoben

Grau = Signallinie um Offset angehoben und um Gain verstärkt

Warum jetzt der Offset? Pixelwerte können auch negative Werte haben. Dies kommt durch die Fertigungstoleranzen. Der ADC wandelt aber nur positive Signale in Digitale Werte um. Mit dem Offset kann man sein Signal anheben um über die 0Volt Ebene heraus zu kommen. Dadurch werden negativen Werte eliminiert. Der Offset ist ein fester Betrag der dem Signalwert addiert wird. Der Gain ist ein multiplikator und verstärkt das Signal.

Formel: Signalwert = (Pixelwert + Offset) x Gain

Ich habe den Offset = 30 angenommen. Könnte aber auch gut möglich sein das Offset = 50 besser wäre. Um ein genaues Mass definieren zu können müsste man Vergleichsaufnahmen machen und sich die Bilddifferenzen und das Hintergrundrauschen ansehen. Danach den Offset variieren und erneut die Aufnahmen vergleichen. Ich habe von Astrofreunden erfahren, dass die ASIAIR bei der ASI2600 immer einen Offset von 50 einstellt. Ob 30, 50 oder 100 ist egal nur Null geht nicht!

Im Internet wird viel über Begrifflichkeiten geschrieben aber eine Zusammenführung ist oft nicht vorhanden. Ich möchte versuchen es vereinfacht zu erklären.

Je nach Hersteller werden bei Astrokameras Schaubilder und Daten mitgeliefert. Die Erklärungen soll anhand der ASI2600MC Pro Daten erfolgen.

Fangen wir mit der Sensortemperatur an und machen folgende Überlegung.

Was fotografieren wir und welchen Werte nehmen einzelne Bereiche ein? Beispiel: hier ein Ausschnitt aus M27

Die Angaben beziehen sich auf den R-

Dunkelstromrauschen (e-

Somit ergibt sich bei einer Belichtungszeit von 300s ein Dunkelstromrauschen von:

0°C => 0,0020 e-

-

-

-

-

Prozent => Pixelbildwert => Fullwell-

100% => 32768 => 17.000e-

Umrechnungsfaktor von 17.000/32768 = 0,518

Messpunkte in Aufnahme

1) => 1712 x 0,518 = 888,2e-

2) => 7032 x 0,518 = 3648,2e-

3) => 3418 x 0,518 = 1773,3e-

4) => 1648 x 0,518 = 855,0e-

5) => 1671 x 0,518 = 866,9e-

6) => 28656 / 32768 = 87,45%

(6. Zeigt uns dass der Stern nicht ausgebrannt ist und noch ca. 13% Belichtungszeitreserven vorhanden waren)

Wir können jetzt sehen, das die Aufnahme nicht überbelichtet war, Sterne nicht ausgebrannt

und die Bereiche bei denen wir schwache Nebelsignale erwarten im Bereich von ca.

800 -

Dunkelstromrauschen liegt hier bei 0,X e-

Ich habe Testaufnahmen bei mir in der Region Bortle 5-

Copyright © Papa Brummbär 01.01.2022